In questo video sono riportate alcune delle fasi dell’allestimento della mostra “Percorsi di pietra”.

La delicata e logisticamente complessa fase della movimentazione degli elementi lapidei rappresenta l’inizio dell’operazione che, nella fase immediatamente successiva, prevede l’esecuzione dei rilievi fotogrammetrici di ogni singolo pezzo.

Ciò è finalizzato all’ottenimento di un modello tridimensionale utile per determinare forma ed estrarre misure del manufatto in analisi, integrante cioè i dati fisici del solido rappresentato.

Una volta posizionati i pezzi nel punto della sala individuato dal progetto, la loro staticità è stata assicurata da un supporto ligneo di adeguate dimensioni, opportunamente trattato e integrato da un consolidamento a base di malta strutturale.

La successiva fase d’intervento conservativo degli elementi esposti si è resa indispensabile per ridurre le patine diffuse sulla superficie di ciascuno, aventi natura organica e minerale (incrostazioni), le macchie di ossidi ferrosi e i residui delle alghe del fiume, nel letto del quale sono stati rinvenuti.

Inizialmente si è operato con un trattamento biocida ad ampio spettro d’azione allo scopo di neutralizzare l’attività degli organismi vegetali e facilitarne la successiva rimozione.

Una volta accertata la morte di alghe, muschi e licheni si darà inizio alla pulitura mediante spazzolatura con spazzolini rigidi e acqua, rifinita con getto di vapore a pressione controllata.

Si è provveduto in seguito a bloccare le fessurazioni mediante iniezioni di resina epossidica bicomponente e poi sigillate con una malta a base di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali e sabbia di fiume.

Infine, è stato steso su ciascuna superficie un protettivo idrorepellente traspirante e non filmogeno, per preservare nel tempo gli effetti dell’intervento.

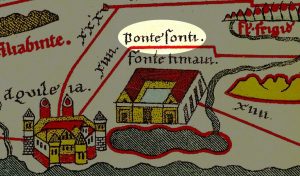

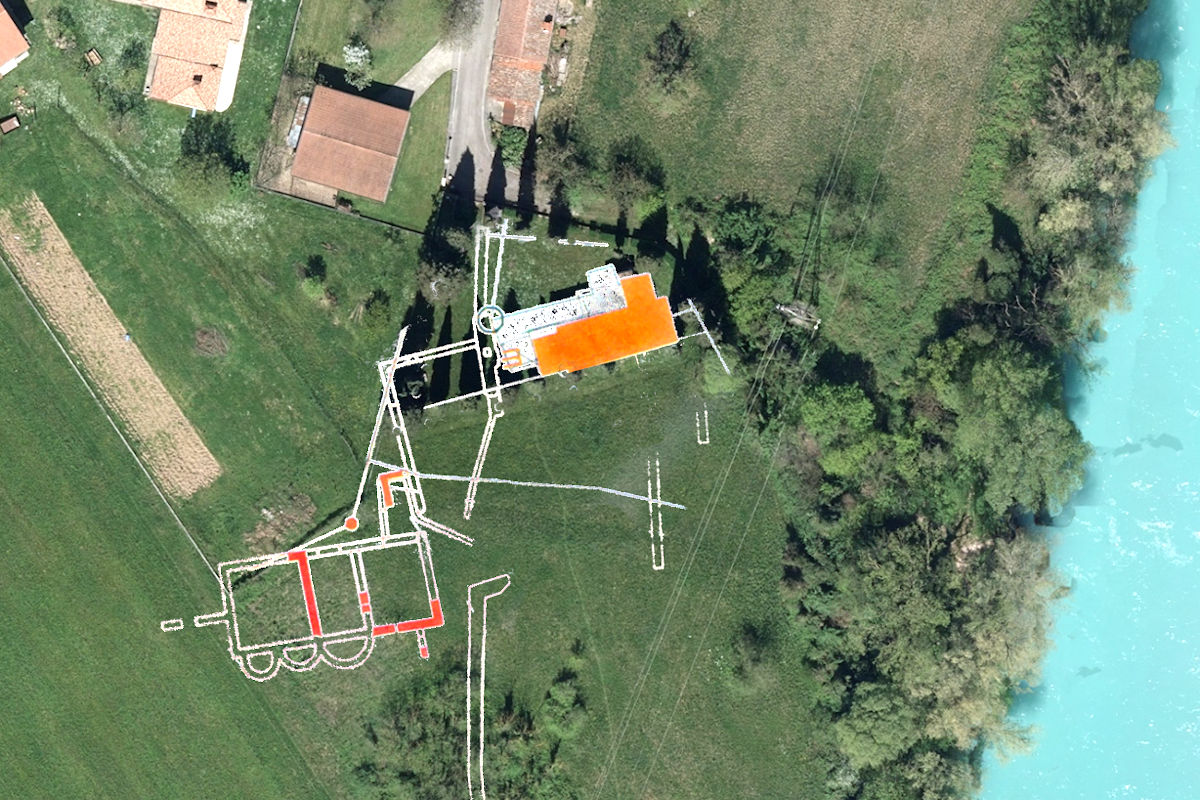

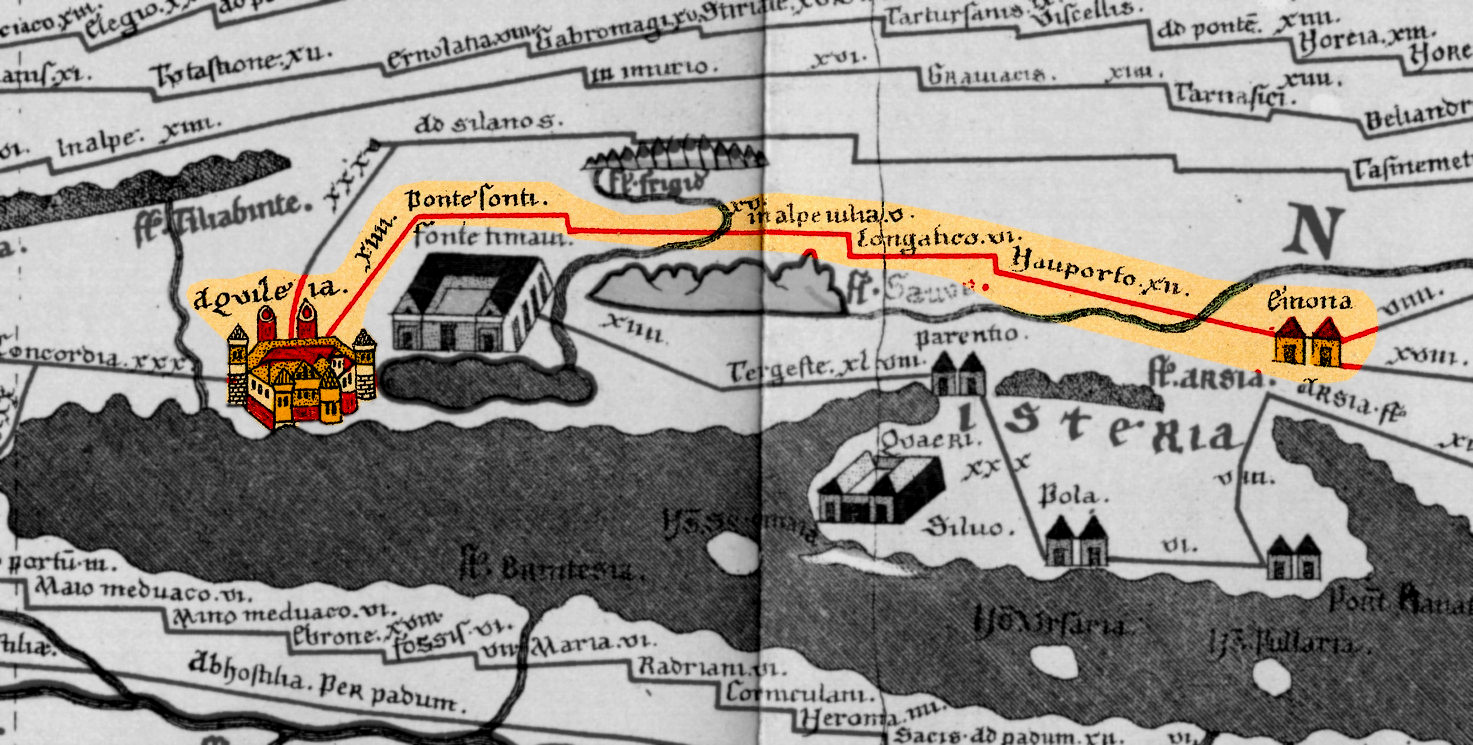

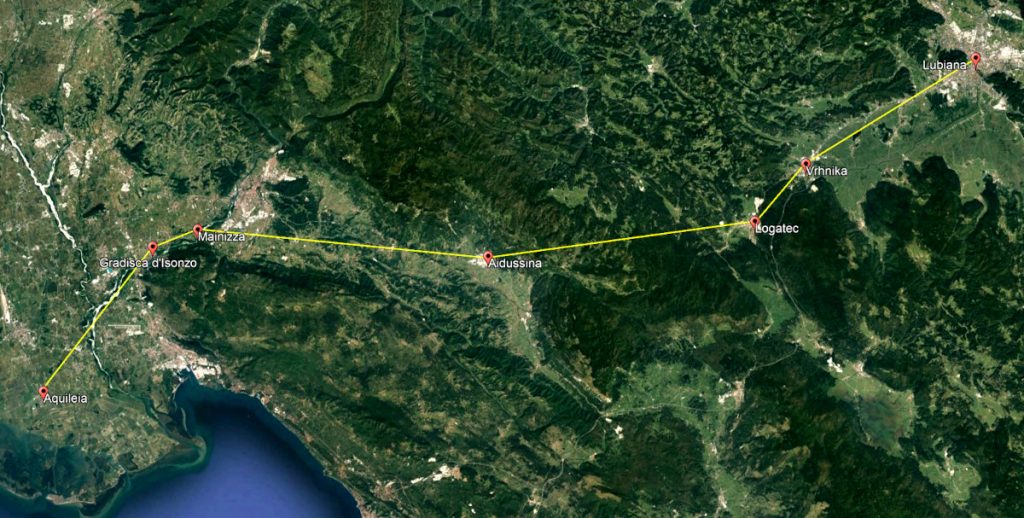

Terminate queste fasi, si è predisposta la delimitazione dell’area ove riproporre un tratto di via glareata, al fine di restituire al visitatore un’idea dell’antico sepolcreto, le cui componenti sono state successivamente riutilizzate come elementi costitutivi del grande ponte romano sul fiume Isonzo.

Il successivo riempimento con terra trattata e l’utilizzo di ghiaia e sassi provenienti dalla locale alluvione del fiume han definitivamente completato, sulla base del progetto precedentemente presentato, l’allestimento fisico della mostra.

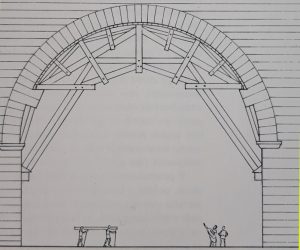

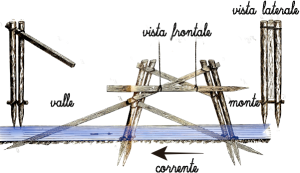

Mostra in seguito arricchita da una serie di pannellature esplicative e da una rappresentazione ideale del ponte, stampata su supporto telato.

Realizzazione progetto video:

Francesco Scarel

Partner tecnici:

Movimentazione beni archeologici: Malvestio Diego & C. S.n.c.

Rilievi fotogrammetrici: Massimo Braini

Intervento conservativo sui frammenti lapidei: A.RE.CON. snc

Movimentazione terra e inerti: Franco Stabon

Progetto grafico pannelli e banner: Stefania Ursella

Realizzazione grafica pannelli e banner: Foto Max – Udine

Sponsor tecnico:

NOVELLI ROBERTO & ZAMBON LUIGINO S.R.L. – Via Geppa, 17, 34132 TRIESTE (TS)

Telefono: 040639165 Fax: 040630637

Email: triestecentro.364@agenzie.realemutua.it Pec: novellizambon@pec.agentireale.it